LES PILOTES LES AS

DES DIFFÉRENTS PAYS EN GUERRE

Le combat aérien, claironnait une affiche du British Royal Flying Corps, rappelle l’époque où les chevaliers guerroyaient avec ardeur pour conquérir gloire et honneur grâce à leurs exploits. Et en ces premiers mois de guerre, il ne manquait pas de volontaires pour s’engager dans une arme qui leur promettait une vie romanesque pleine d’action, d’aventures et d’occasions d’accomplir de remarquables prouesses. Parmi les nouvelles recrues figuraient de nombreux anciens de la cavalerie dont l’importance traditionnelle s’était trouvée réduite à néant presque du jour au lendemain par l’arrivée des aviateurs dans leurs étranges et redoutables machines volantes.

Les séduisantes promesses de l’affiche travestissaient à peine la vérité: les aviateurs de l’époque se battaient bien au-dessus des barbelés, échappaient au mortel ennui, à la boue et aux massacres de la guerre sur terre. Telles les armes des chevaliers du Moyen Âge, leurs appareils avaient souvent reçu la bénédiction d’un prêtre et les hommes rencontraient maintes occasions de se distinguer. Leurs prouesses étaient alors célébrées avec beaucoup plus de faste que celles de leurs camarades des tranchées mais, comme ces derniers, ils trouvaient souvent la mort et l’ironie du sort voulait que leur quête rendre leur mission d’autant plus dangereuse.

Les honneurs qui leur étaient prodigués dépendaient du nombre d’ennemis abattus mais ce qui, au début, ressemblait à une aventure empreinte d’esprit chevaleresque ne tarda pas à se transformer en une banale entreprise de mort où toute trace de pitié pour l’adversaire trop faible ou en difficulté disparut. Avant même que le conflit ne pris fin. L’un de ces as de l’aviation, qui arborait une poitrine couverte de décorations, qu’il se considérait en quelque sorte comme un simple tueur à gages.

LE PANTHÉON DES AS FRANÇAIS

Sans doute plus qu’aucun autre pays, la France vénéra ses aviateurs pendant la Grande Guerre. Dès avant le conflit, les pilotes d’acrobatie tel Adolphe Pégoud étaient considérés comme des héros et, à l’heure de la bataille, leur expérience leur permit d’accroître leur célébrité: Pégoud fut ainsi le premier à obtenir les cinq victoires qui conféraient le titre d’AS.

Adolphe Pégoud détenait avec six victoires le record de l’époque lorsqu’il fut descendu le 31 août 1915.

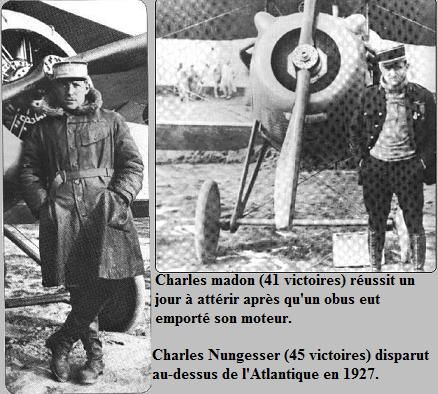

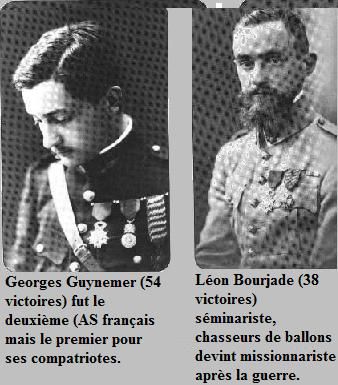

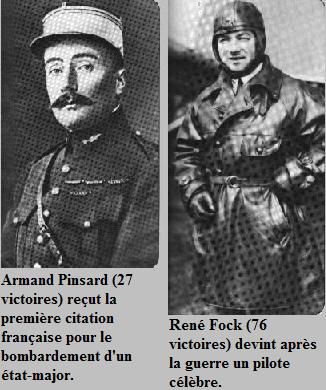

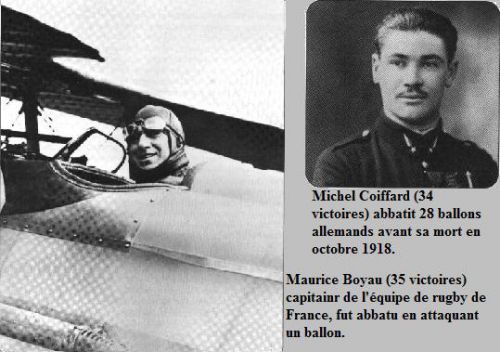

AS FRANCAIS

LE MOTEUR ROTATIF

Compact, refroidi par son propre mouvement dans l’air, le moteur rotatif vibrait moins et était plus léger que les premiers propulseurs à refroidissement par eau. Les neuf cylindres de cet Oberusel de 110 ch sont disposés comme des rayons autour d’un carter central, à l’intérieur duquel on aperçoit un grand disque excentré, le maneton de vilebrequin, d’où partent les bielles. Celles-ci sous l’effet de l’explosion, poussent les pistons dans les cylindres en les faisant tourner à grande vitesse autour d’un vilebrequin fixe.

DES UNIFORMES QUI REFLÈTENT LA TRADITION

Les aviateurs de la Première Guerre mondiale conservaient l’uniforme de leur corps de provenance en y adjoignant certains éléments caractéristiques de leur nouvelle affectation. Les tenues comportaient un équipement destiné à les garantir des intempéries, où sous une combinaison protectrice. Le vêtement réglementaire qu’il était d’usage de porter à terre.

L’officier d’aviation type faisait couper chez un bon tailleur son uniforme composé du képi ou de la casquette, de la vareuse et du pantalon, le simple soldat touchait le sien avec son paquetage. Les aviateurs provenant d’une autre arme gardaient en général la tenue de leur corps d’origine sur laquelle ils cousaient les insignes de l’aviation. La vareuse à brandebourgs d’or par exemple était celle, modifiée par l’adjonction au col de ballons, que portaient les hussards royaux et impériaux de Hongrie.

Selon le pays, la couleur variait, allant du terne au flamboyant. Au mépris de tous principes du camouflage, certains officiers français continuaient d’arborer la traditionnelle culotte garance et la vareuse bleue horizon. L’uniforme des aviateurs américains, d’un triste vert olive, n’offrait aucun confort, le col rigide irritant le cou à chaque mouvement un peu vif de la tête. Beaucoup le dédaignaient et préféraient se faire confectionner des vareuses à col tailleur, ouvert, comme celle des officiers du Royal Fung Corps britannique.

Allemand, Hongrois, Allemand Ottomane

Français, Britannique

Américain, Italien

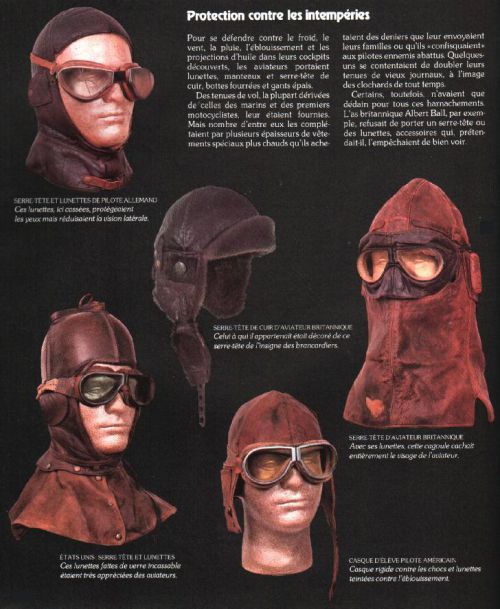

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

Pour se défendre contre le froid, le vent, la pluie, l’éblouissement et les projections d’huile dans leurs cockpits découverts, les aviateurs portaient lunettes, manteau et serre-tête de cuir, bottes fourrées et gants épais.

Des tenues de vol, la plupart dérivées de celles des marins et des premiers motocyclistes, leur étaient fournies. Mais nombre d’entre eux les complétaient par plusieurs épaisseurs de vêtements spéciaux plus chauds qu’ils achetaient des deniers que leur envoyaient leurs familles ou qu’ils confisquaient aux pilotes ennemis abattus. Quelques’uns se contentaient de doubler leurs tenues de vieux journaux, à l’image des clochards de tout temps.

Certains, toutefois, n’avaient que dédain pour tous ces harnachements. L’as britannique Albert Ball, par exemple refusait de porter un serre-tête ou des lunettes, accessoires qui, prétendait-il, l’empêchaient de bien voir.

Allemand, Britanique, États-Unis.

Ottoman, Austro-Hongrois, Britanique, Allemand.

Au cours de la Grande Guerre, 81 aviateurs reçurent la médaille de l’ordre Pour le Mérite, la plus haute distinction prussienne. Elle porte un F surmonté d’une couronne, rappelant que c’est Frédéric Le Grand qui créa l’ordre en 1740. L’inscription est en français, langue en usage à la cour de Prusse.

LA MORT QUI VENAIT DU CIEL

Les armes terrestres trouvèrent vite le chemin du ciel. Les pilotes commencèrent par se canarder, sans grand succès d’ailleurs, au fusil de chasse et à la carabine. Parfois ils allaient survoler l’adversaire pour lui lancer des grenades et, un jour, l’un deux laissa pendre sous son appareil un long câble lesté dans l’espoir qu’il irait s’accrocher dans l’hélice de son adversaire.

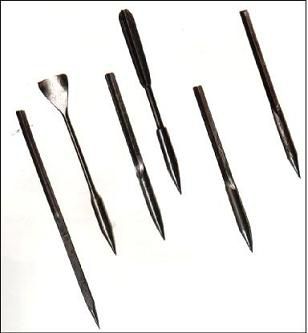

Dans les attaques aériennes contre l’infanterie et la cavalerie, les Français utilisaient des fléchettes Bon, rangées dans des boîtes suspendues sous le fuselage et d’ont l’ouverture était commandée de l’habitacle. Lâchée d’une altitude de 500 mètres, une fléchette pouvait traverser le corps d’un homme ou d’un cheval. Mais on ne tarda pas à inventer des armes plus meurtrières.

Un assortiment de fléchettes Bon. D’abord utilisées par les Français en 1914, elles furent adoptées ensuite par plusieurs autres pays.

Un avion italien arrose de fléchettes une tranchée austro-hongroise.

UN ARSENAL D’ENGINS DE MORT AUTOMATIQUES

Dans les airs comme dans les tranchées, la mitrailleuse devint l’arme la plus redoutable. Cinq des modèles les plus utilisés son représentés avec l’indication du pays d’origine.

La Lewis calibre 303 (7,7 mm), légère et fiable, conçu par un Américain, fut d’abord fabriquée en Grande-Bretagne. La Hotchkiss portative était approvisionnée par une bande ou un chargeur métallique de 25 cartouches; utilisée avec succès sur les avions au début des hostilités, elle se révéla trop difficile à recharger et ne servit plus que dans les tranchées.

La meilleure mitrailleuse des alliés était la Vickers qui tirait 800 coups à la minute. Munie d’un synchroniseur hydraulique Constantinesco, elle devint l’instrument de mort le plus meurtrier de l’aviation.

La LMG08/15, appelée Spandau, du nom de la ville où on la fabriquait, fut couplée au dispositif initial de synchronisation Fokker et la première à être utilisée par les Allemands en position fixe de tir vers l’avant. La Parabellum du nom de code de son fabriquant, était refroidie par air et employée en général sur affût mobile par l’observateur des avions biplaces.

MITRAILLEUSES

LES RÈGLES DU COMBAT DÉFINIE PAR UN MAÎTRE

Sur l’ordre de ses supérieurs. Oswald Boelcke s’inspira de son expérience du combat pour édicter ces règles qui devinrent la doctrine officielle de l’aviation militaire allemande et furent appliquées jusqu’à la fin de la guerre.

LES COMMANDEMENTS DE BOELCKE

Assurez-vous l’avantage avant d’attaquer.

Si possible, gardez le soleil derrière vous.

Poursuivez toujours jusqu’au bout l’attaque que vous avez lancée.

N’ouvrez le feu que de près et seulementquand l’ennemi est bien dans votre viseur.

Gardez toujours l’oeil sur votre adversaireet ne vous laissez jamais abuser par ses ruses.Toute attaque, quelle qu’elle soit, doit êtrelancée dans la queue de l’adversaire.

Si votre adversaire fonce sur vous, netenter pas de l’éviter mais volez à sa rencontre.

Dessus des lignes ennemies, ménagez-vous toujours une ligne de retraite.

Attaquez en principe par groupes de quatre à six.

Quand une série de combats singuliers s’engage,

Veillez à ne pas vous mettre à plusieurs sur le même adversaire.

Cette médaille montrant Oswald Boelcke de profil commémore sa mort au cours d’une collision en octobre 1916.

DES AS BIEN DÉCIDÉS À VAINCRE

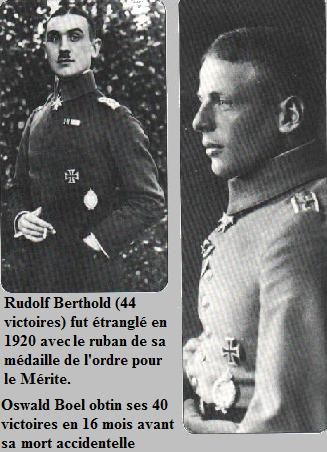

De tous les AS allemands, le palmarès des onze aviateurs suivait de près celui de Manfred von Richthofen l’as des as aux 80 victoires. Aucun, à l’exception de son frère Lothar, n’était d’origine aristocratique: ils étaient fils de soldats et de bûcherons, d’hommes d’affaires, d’enseignants et de médecins. Mais tous, comme le baron, partageaient le même idéal.

Rudolf Berthold, surnommé le Chevalier de Fer, volait malgré une blessure infectée qui le rendait presque fou de douleur. Franz Büchner attaqua un jour une formation de huit avions britanniques et en abattit quatre. Quant à Ernst Udet, pour prouver sa bravoure à un père dubitatif, il descendit plus d’avions ennemis que quiconque, Richthofen excepté.

LES EMBLÈMES DE L’AVIATION

Les ailes constituaient l’emblème des pilotes des deux camps durant la Grande Guerre. Outre les insignes des pilotes de l’armée il en existait de différents pour ceux de l’aéronavale de chaque pays et pour les observateurs des deux armes. Certaines ailes, telles celles brodées, des États-unis et de la grande-Bretagne, étaient fort stylisées. En revanche, les insignes italiens et austro-hongrois représentaient des aigles d’une facture très réaliste.

Les Empires Centraux se bornaient à fournir des insignes d’uniforme à leurs aviateurs mais, dans la plupart des aviations alliées, les appareils étaient aussi blason- nés de façon souvent originale.

LES EMBLÈMES ET L’ESPRIT DE CORPS

Les emblèmes des escadrilles, bien que contraires aux principes du camouflage, contribuèrent à maintenir l’esprit de corps chez les pilotes alliés. Les Britanniques se contentaient de motifs géométriques simples mais, dans d’autres pays, on encourageait tacitement une certaine originalité dans les symboles peints sur les appareils.

Une sélection parmi les centaines d’emblèmes différents adoptés chez les Alliés sont représentée ici. Ils vont du classique au comique; certains, comme la Cigogne française et le hat-in-the-ring (le chapeau dans l’anneau) américain, étaient plus connus que la désignation officielle des unités qu’ils représentaient.

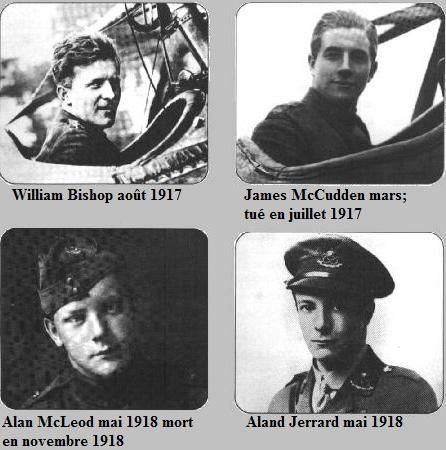

POUR LA PLUS GRANDE GLOIRE DE L’EMPIRE

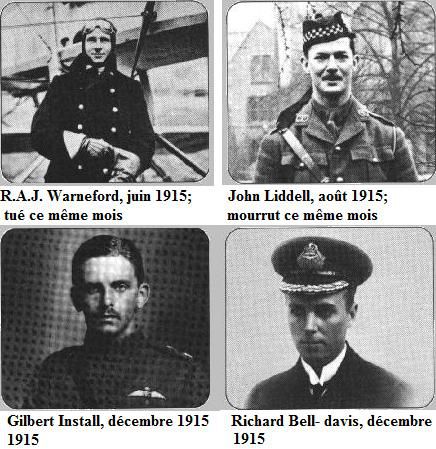

Parmi les milliers d’aviateurs qui servirent sous l’Union Jack pendant la Grande Guerre, 19 obtinrent la plus haute distinction militaire britannique, la Victoria Cross. Certains pour une seule action, d’autres pour des actes de bravoure répétés. Tous sont représentés avec la date à laquelle ils furent décorés. Quatre le furent à titre posthume et cinq ne survécurent pas à la guerre.

Les titulaires de la Victoria Cross venaient de tous les coins de l’Empire britannique. Parmi eux, on comptait trois Canadiens, un Sud-africain, un Australien et un Irlandais. Ils avaient de 19 à 32 ans et venaient de tous les milieux. Certains étaient issus de familles aisées et sortaient de l’Université; d’autres étaient d’origine modeste et ne possédaient aucun diplôme. Mais tous montrèrent, comme l’écrivit un officier supérieur, un courage de Lion.

L’as allemand Max Immelmann avec son chien Tyras en 1916. L’un des premiers héros de la guerre aérienne, Immelmann fut promu chevalier de cinq ordres différents, dont celui Pour le Mérite.

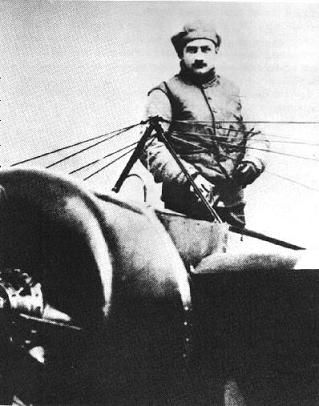

Roland Garros, premier pilote à remporter une victoire avec une mitrailleuse tirant à travers de l’hélice, debout dans un monoplan Morane-Saulnier construit avant la guerre. Fait prisonnier en 1915, il s’évade mais fut tué plus tard au combat.

Normand Prince apprit à piloter à sa sortie d’Harvard puis contribua à la formation de l’Escadrille La Fayette avec des volontaires américains. Il abattit cinq avions allemands avant de se faire tuer en 1916.

Dévoré par la passion de voler et le désir de se battre, Richard Raymond-Barker, jeune Anglais âgé de vingt et un ans à peine, faisait partie des milliers de volontaires de l’aviation du début de la Première Guerre mondiale. En 1918, il fut la dernière victime de l’as allemand Manfred von Richthofen.

Le jeune et entreprenant Hollandais Tony Fokker (à gauche) établit des relations étroites avec les Allemands qui pilotaient ses appareils. Cette carte postale le représente aux côtés du lieutenant Kurt Wintgens, crédité de la première victoire non confirmée, sur Fokker EI armé d’une mitrailleuse synchronisée.

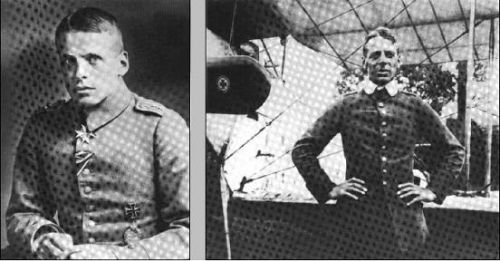

Rien ne saurait mieux illustrer la tension à laquelle était soumis les as de l’aviation que ces deux photographies d’Oswald Boeckle prise ne 1916. En janvier, arborant la médaille de l’ordre du (Pour le Mérite) qu’il vient de recevoir et, à droite, en octobre de la même année, les traits creusés par la fatigue.

Jean Navarre debout dans le cockpit d’un monoplan Moran muni de déflecteurs destinés à protéger l’hélice, sa mitrailleuse n’étant pas synchronisée. A l’époque où les avions ne possédaient pas d’armes fixes, Navarre avait un jour couru sur un zeppelin, armé d’un simple couteau de cuisine. Malgré sa témérité, il sortit vivant de la guerre mais se tua en 1919 en préparant des acrobaties pour un défilé de la victoire.

La casquette crânement posée sur l’oreille, la médaille de l’ordre Pour le Mérite au col, Manfred Richthofen affiche une parfaite confiance en soi. Le gouvernement allemand fit distribuer des milliers d’exemplaires de cette photographie de son as des as.

Eddie Rickenbacker, l’as des as américain, debout dans le cockpit de son SPAD S.XIII. Ancien coureur automobile, il s’adapta rapidement au pilotage des avions de chasse et s’adjugea 26 victoires dont 20 durant les deux derniers mois de la guerre.

Hermann Goering, photographié ici avec ses médailles et autres souvenirs, prit le commandement du Cirque Volant deux mois après la mort de Richthofen et fut personnellement crédité de 22 victoires. En 1935, il devient chef de la Luftwaffe.

Le sous-lieutenant américain Frank Luke Jr, terreur des ballons allemands, adossé à l’aile de son avion peu avant sa mort survenue le 29 septembre 1918. A cinq reprises au cours des 18 jours précédents, il était rentré avec un appareil en tel état qu’il avait dû repartir sur un autre engin.

Le capitaine canadien Roy Brown, crédité par beaucoup de la mort de Richthofen, était titulaire de 11 victoires au moment de l’engagement. Peu de temps après, il fut hospitalisé pour ulcère et démobilisé en Angleterre.

Dans les années qui suivirent la Grande Guerre, les aviateurs qui y avaient participé se refusèrent à être désignés comme des chevaliers, ce qui ne les empêchait pas d’évoquer avec enthousiasme tous les détails de chacun de leurs combats. je savais que je devais tuer ou me faire tuer, disait l’un d’eux, parlant au nom de la plupart. Je n’aimais pas tuer. Ce qui me plaisait, c’était le combat.