LES BALLONS D’OBSERVATION

L’utilisation de ballons captifs comme moyen d’observation remonte à la Révolution française, plus précisément à la bataille de Fleurus. Napoléon eut recours à eux lors de certaines de ses campagnes. Aux États-Unis, des essais eurent lieu dès 1784, mais ce n’est qu’en 1840, lors de la guerre d’extermination contre les Séminoles, que les Américains se soucièrent de mettre sur pied des unités équipées de ballons. En 1863, c'est encore aux États-Unis que le comte von Zeppelin, alors dans sa prime jeunesse, effectua son premier vol.

À la même époque, des éssais effectués en Allemagne débouchaient sur l’apparition du Drachen, qui tenait à la fois du ballon et du cerf-volant. Des Drachen furent utilisés, au cours des premiers mois de la Grande Guerre, à la fois comme engins d’observation et de réglage d’artillerie. Les Britanniques s’en équipèrent, en même temps qu’ils découvraient les graves défauts du ballon sphérique. En France, oì l’on avait cru devoir renoncer aux ballons militaires en 1912 l’idée refit surface. C’est un officier français qui allait par la suite accéder à de très hautes fonctions, Albert Caquot qui mit au point un ballon d’inspiration allemande (la saucisse).

Ce ballon servit à l’entraînement d’officiers au parachutage, il était essentiel, en effet, de pouvoir évacuer le Casquot, si l’équipage au sol ne parvenait pas à le faire redescendre assez vite en cas d’attaque par l’aviation adverse. Une évacuation réussie était considérée comme équivalente à une victoire aérienne.

Les pays alliés de la France ne tardèrent guère à adopter les ballons Casquot, qui pouvaient être employés par des vents de force 9, de nuit comme de jour. Les observateurs n’étaient équipés que de jumelles et d’un téléphone de campagne qui leur permettait de décrire instantanément ce qu’ils voyaient. Dès lors, les ballons devinrent la cible favorite de l’aviation ennemie. Leurs équipages disposaient de parachutes, accrochés à l’extérieur de la nacelle. Leur ouverture était commandée par un câble fixé à celle-ci.

Les Allemands effectuaient en général leurs missions d’observation en début de matinée, tandis que les Britanniques et Français préféraient l’après-midi. Ainsi les Allemands n’étaient généralement pas éblouis par le soleil levant, ni les Alliés par le soleil couchant.

On imagine aisément combien pouvait être rude la tâche des équipages. Les observateurs étaient exposés aux rigeurs du froid et des intempéries, mais surtout ils avaient à redouter les attaques de la chasse adverse. En dépit de mesures énergiques visant à protéger, autant que possible, les ballons, dans chaque camp des hommes se firent bientôt les spécialistes de leur destruction, Ce furent notamment le Belge Willy Coppens et l’Allemand Heinrich Gontermann.

Il fallut beaucoup de courage pour se lancer à l’attaque des ballons, fort bien défendus. Heinrich Gontermann en détruisit dix-huit avant d’être tué en combat. Le chasseur avait fin par être chassé.

Le pilote belge Willy Coppens, spécialiste de l’attaque des ballons, pose devant son Hanriot HD1 de la 9e escadrille. Il perdit une jambe à la suite d’une attaque contre un ballon en octobre 1918. Il comptait alors vingt-six victoires.

Des ballons d’observation furent utilisés à partir des types les plus divers de véhicules à moteur. En France, on utilisa le moteur Delahaye de 60 ch, entraînant un treuil Saconney, puis à partir de 1917, un de Diont Bouton de 70 ch et un treuil conçu par Casquot lui-même. Le ballon pouvait ainsi regangner le sol à la vitesse de 6m/s.

Le front s’étendant sur des centaines de kilomètres, il fallut recruter de nombreux équipages. L’armée Britannique créa plusieurs entrepôts.

Un ballon belge, de type Drachen, en Flandre, en 1914. La formule allemande eu Parseval-Sigsfeld, datant d 1898, était comparable, mais posait des problèmes graves de stabilité qui ne facilitaient ni l’observation ne le réglage des tirs.

Centres d’entraînement tels que ceux de Larkhill, Lydd et Roehampton, et utilisa même les terrains de cricket. C’est là, ainsi que dans les écoles d’artillerie formant également des observateurs, que les hommes se familiarisaient avec diverses techniques, Celles notamment qui permettaient de ne pas perdre de vue, à la jumelle, un objectif au sol, même lorsque la nacelle était agitée par un vent fort. Ils apprenaient également à accrocher le fil de leur téléphone de campagne à un trapèze, de manière que celui-ci ne risque pas de mettre en torche le parachute d’un observateur containt par la chasse ennemie à évacuer la nacelle de son ballon. Les casquot remplacèrent peu à peu les Drachen, sur lesquels la ligne téléphonique était directement attachée au câble principal.

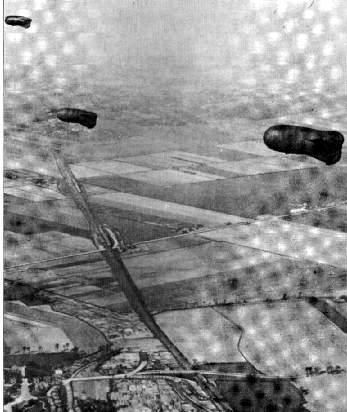

À quelque distance du front, trois ballons Casquot, retenus par leurs câbles. Les silhouettes étaient plus allongées que celle des ballons captifs qui devaient être employés pour constituer des barrages contre les bombardiers au cours de la Seconde Guerre mondiale.

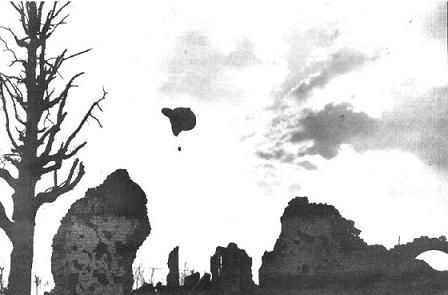

Un ballon Casquot survole les ruines de la ville d’Ypres le 27 octobre 1917. Le Royal Flying Corps avait ouvert deux centres d’entraînement en juillet 1916, ainsi qu’un centre de stockage. Des plans prévoyaient la création de deux unités d’aérostiers chaque semaine.

AVIONS DE COMBAT 1914-1918

Le combat aérien naquit à l’origine du besoin de priver l’ennemi des renseignements fournis par les avions observateurs de chaque camp se mirent à emporter des armes pour se défendre au cas où un avion ennemi approchrait. Les Alliés tirèrent un tel parti de leurs premiers avions de reconnaissance qu’en 1915, les Allemands concurent et mirent en service des appareils dont le rôle spécifique était de rechercher et de détruire les intrus.

L’étape suivante constitua à fournir une escorte aux biplans de reconnaissance déjà vieillissants, dont la puissance motrice n’était pas suffisante pour permettre l’installation d’une mitrailleuse. Les premiers véritables combats aériens commençèrent vers le milieu de l’année 1915, au dessus du front de l’Ouest. Les protagonistes de ce nouveau type de guerre furent les monoplans Fokker et les monoplans Morane, bientôt rejoint par l’Airco D.H. 2 britannique, mais grâce à une plus grande maniabilité des appareils allemands, à une meilleure mitrailleuse et à un habilité remarquable d’aviateurs comme Boelcke et Immelmann, le fléau Fokker s’assura la maîtrise de l’air dans cette région pendant presque un an.

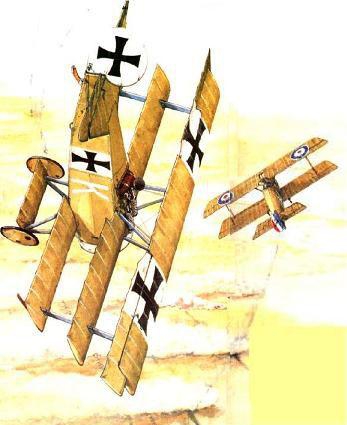

Le Triplan Fokker de l’as allemand Richthofen fut l’avion de combat, le plus célèbre de la Première Guerre mondiale. Ci-contre une réplique de cet appareil.

Les deux dernières années de la guerre virent la réalisation de grands progrès technologiques, ainsi qu’une forte augmentation des dépenses engagées pour développer l’industrie aéronautique des belligérants. La mise au point d’un dispositif de synchronisation placé sur la mitrailleuse mit pratiquement fin à l’ère des biplan à moteur propulseur, sur lesquelles l’instalation du moteur et de l’hélice derrière le pilote permettait de tirer sans risquer d’endommager les pales; un armement constitué de deux mitrailleuses synchronisées tirant à ravers le champ de l’hélice devint standards sur presque tous les chasseurs en service, ce qui permit aux ingénieurs qui concervaient ces avions, et qui cherchaient à leur assurer la suprématie dans le combat aérien, d’obtenir les performances maximales des moteurs disponibles.

Succédent aux Nieuport XI, les Nieuport XVII, à l’armement synchronisé, arrivèrent en escadrille au printemps de 1916.

Si des avions comme le Sopwith Pup, les Halberstadt D I et D II, les Albatros D I et D II, les Fokker D II et D III et le Nieuport XI ne constituèrent qu’une génération intermédiaire de chasseurs, c’est pourtant alors qu’ils étaient en service que se mirent en place et définirent les éléments essentiels de la technique du combat aérien. Au milieu de l’année 1917, tous ces appareils étaient déjà périmés, et au cours de la dernière année de la guerre, la plupart des pilotes dont le nom est passé dans la légende de l’aviation combattaient aux commandes d’appareils tels que le Sopwith Camel, le Fokker D VII et le Spad XIII.

Le captain Albert Ball se couvrit de gloire aux commandes du Nieuport XVII et devint le premier as du Royaume-Uni. Cet appareil équipa neuf squadrons du Royal Flying Corps.

LE TEMPS DES AS

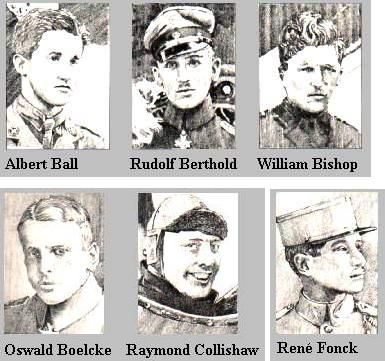

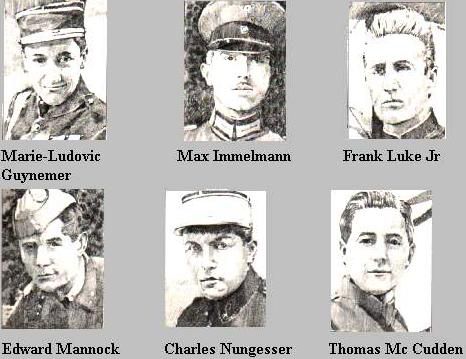

Poursuivant une tradition séculaire de vaillance guerrière, les premiers grands as du combat aérien se devaient d’être des individualistes forcenés, des hommes qui se considéraient comme des (chevaliers du ciel), qui avaient plus de courage encore que de sagesse et d’habilité, et dont la bravoure se mesurait de façon spectaculaire au nombre d’avions ennemis abattus au combat singulier. Des pilotes comme Oswald Boelcke et Laneo Hawker comprirent cependant très vite que les exploits individuels auraient peu d’influence sur la guerre aérienne dans son ensemble, et que ce serait au prix de l’exemple personnel et d’un entraînement rigoureux que des escadrilles entières de pilotes expérimentés pourraient gagner la bataille.

Ainsi, après que la première génération des pionniers du combat aérien fut tombée au champ d’honneur, une nouvelle race de pilotes de chasse apparut, servie par des appareils plus meutriers et plus spécialisés que les prédécesseurs: ce furent des hommes, comme le baron Manfred von Richthofen, l’as des as, Albert Ball, René Fonck, Ernst Undet et beaucoup d’autres.

Guynemer et son avion, le Vieux Charles. En dépit d’une santé délicate, ce pilote français obtint un nombre impressionnant de victoires.

À côté de Manfred von Richthofen, dont le score de 80 avions détruits fut inégalé, Il y avait notamment le remarquable pilotes de chasse français René Fonck, à qui ses qualités de tireur permirent plus d’une fois d’abattre un ennemi en six coups d’une précision dabolique.

LE SYSTÈME DES AS

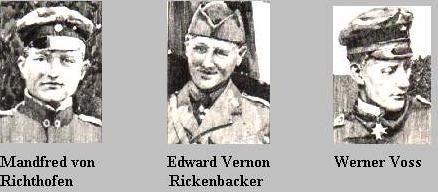

LES TROIS PILOTES LES PLUS BRILLANTS DE CHACUNE DES NATIONS EN GUERRE

ALLEMAGNE VICTOIRES HOMOLOGUÉES

Rittmeister Manfred von Richhthofen 80

Oberleutnant Ernst Udet 62

Oberleutnan Erich Loewenhardt 53

FRANCE

Capitaine René Fonck 75

Capitaine Georges Marie Guynemer 54

Lieutenant Charles Nungesser 45

GRANDE-BRETAGNE ET EMPIRE BRITANIQUE

Major Edward Mannock 73

Lieutenant Colonel William Avery Bishop (Canada) 72

Lieutenant Colonel Raymond Collishaw (Canada) 60

ÉTATS-UNIS

Captain Edward Vernon Rickenbacker 26

Second-Lieutenant Frank Luke Jr 21

Major Gervais Raoul Lufbery 17

ITALIE

Maggiore Francesco Baracca 34

Terente Silvio Scaroni 26

Tenente Colenello Pier Ruggiero Piccio 24

AUTRICHE-HONGRIE

Hauptmann Godwin Brumowski Environ 40

Offizierstellvertreter Julius Arigi Environ 32

Oberleutnant Frank Linke-Crawford Environ 30

RUSSIE

Capitaine d’état-major Alexandre Karakov 17

Capitaine P.V. d’Arguev 15

Capitaine de corvette A.P. Seversky 13

BELGIQUE

Sous-lieutenant Willy Coppens 37

Adjudant André de Meulemeester 11

Sous-lieutenant Edmunds Thieffry 10

QUINZE GRANDS AS