VÉHICULES BLINDÉ S 1914-1918

L’idée d’un char d’assaut naquit lors des premières batailles de l’année 1914, quand quelques officiers clairvoyants observèrent les effets redoutables de la puissance de feu des armes automatiques sur les fantassins. Une fois la guerre de positions commencée, le terrain boulversé, les tranchées, les barbelés et, surtout le tir des mitrailleuses enrayaient toute velléité d’assaut, et cela en dépit d’une dépense inouïe de vies humaines et de matériel.

Un tank Mk IV (mâle), armé d’un canon court de six livres. L’engin arbore à l’avant de sa caisse un oeil, symbole porte-boheur chinois. Ce char fut offert aux troupes blindées britanniques par les États-Unis.

Pour briser le trinôme barbelés + tranchées + mitrailleuses, les Britanniques et les Français conçurent simultanément un véhicule tout terrain, blindé et armé. Du côté Anglais, les promoteurs en étaient le premier Lord de l’Amirauté, Winston Churchill et, du côté Français, le colonel Jean-Baptiste Estienne.

Les premiers modèles mis au point étaient de véritables monstres d’une trentaine de tonnes, armés de deux canons de 30 livres et de plusieurs mitrailleuses, mais leur vitesse ne dépassait pas 8 km/h. La principale fonction de ces engins se limitait en principe alors à effectuer des percées dans les systèmes de fortifications ennemis afin de permettre à l’infanterie d’occuper le terrain.

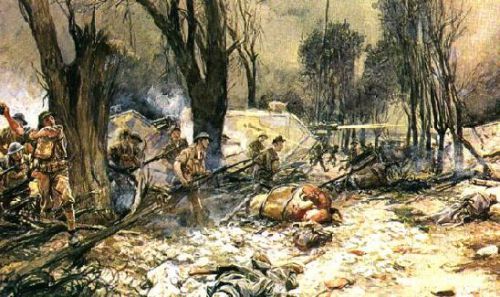

Des chars français attaquent des positions allemandes, accompagnés par des éléments de l’infanterie américaines. Cette illustration idéalisée de la guerre des tranchées permet néanmoins d’imaginer l’effet produit par des chars.

Au matin du 11 novembre 1918, les chars français avaient participé à 4 356 engagements; 308 chars lourds et 440 chars légers avaient été détruits; les pertes en personnel atteignaient 102 officiers 145 sous-officiers et 656 brigadiers et canonniers, les trente fourragères obtenue en quelques mois attestaient la valeur collective des unités blindées française qui, par leur action, avaient permis de hâter la fin de la guerre.

LA NAISSANCE DES CHARS FRANÇAIS

Le 2 octobre 1918, le chef suprême des armées allemandes déclarait à la tribune du Reichstag à Berlin: Il n’y a plus aucune possibilité de vaincre l’ennemi, et le premier facteur ayant déterminé ce résultat de manière décisive est le char d’assaut.

Ces paroles illustrent parfaitement l’importance de l’apparition des chars français et britanniques au cours de la Première Guerre mondiale. La génèse de l’armée nouvelle de ce côté-ci de la Manche remonte au soir du 23 août 1914, lorsque devant Charleroi, le colonel Estienne, ancien élève de l’École polytechnique, se rend compte de l’effet dévastateur des armes automatiques sur les vagues de fantassins français avancant baïonette au canon. Tant de morts inutiles l’amènent à s’interroger: Comment avancer devant des mitrailleuses que l on ne voit pas.

Trois jours de batailles ininterrompues confirment ses conclusions: il faut assurer aux combattants de première ligne un abri sûr, permanent donc mobile.

De l’idée à la réalisation, puis des chaînes de montage à l’arrivée des premiers engins au front. Il faudra beaucoup de temps et le colonel Estienne devra surmonter des obstacles de toute nature, dont le moindre ne sera pas l’inertie opposée par la bureaucratie militaire.

Mis au point par les équipes techniques des usines Renault, le FT 17 préfigurait les blindés qui allaient participer à Seconde Guerre mondiale.

Le 12 décembre 1915, il expose au général Janin ses idées sur la création de véhicules à traction mécanique permettant de transporter, à travers des obstacles et sous le feu, à une vitesse supérieure à 6 km/h, de l"infanterie avec armes et bagages, ainsi qu’un canon.

Huit jours plus tard, le maréchal Joffre donne son accord. Les études du prototype, commencées le 25 février 1916, sont menées à bien par le lieutenant Fouché qui, à partir de deux tracteurs Baby Holt de fabrication américaine, réalise en quinze jours un engin conforme aux aspirations du colonel Estienne.

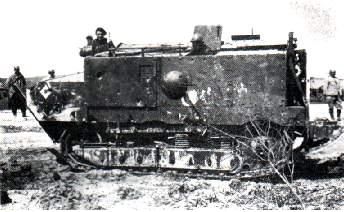

Un char Saint-Chamond photographié lors d’essai effectués à Marly-le-Roi au lieu dit le Trou d’Enfer, au mois de décembre 1916. Des tranchées furent creusées par des sapeurs afin de reproduire les conditions du front.

Àprès de brillantes démonstrations en présence du président de la République Raymond Poicaré, l’oeuvre du lieutenant Fouché est brevetée par la firme Schneider qui reçoit du gouvernement une commande de cent engins. Dans un souci d’équité et d’efficacité, quatre cents autres blindés seront commandés à l’entreprise Saint-Chamond.

En outre, au cours du mois de juillet 1916, eut lieu entre Jean Baptiste Estienne et le fabriquant d’automobile Louis Renault une rencontre qui devait aboutir à la mise à l’étude d’un char léger de 5 à 6 t, embarquant un équipage de deux hommes et doté de chenilles prenantes. Très rapidement un prototype est mise au point et reçoit l’agrément des autorités militaires; le 22 février 1917, cent cinquant chars F.T. sont commandés par les services techniques de l’armée. Dès lors, grâce à l’opini¸arêté du colonel Estienne, au soutient sans faille du président du Conseil Clemenceau et aux premières expériences du front, la production ne cesse de s’intensifier, si bien qu’en juin 1917 le programme de fabrication comportait 150 chars lourds, 66 moyens et 3 500 légers. Au total 3 650 blindés furent commandés, dont 1850 à Renault.

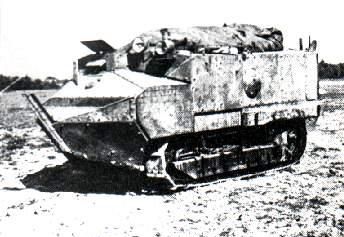

Un char Schneider effectuant une séance d’essai. La principale utilité de ce char fut d’enseigner aux troupes blindées françaises la discipline de l’entretien minutieux et régulier des matériels roulants.

Pour conduire les engins au combat, il restait à Jean-Baptiste Estienne, promu général au cours de la bataille de Verdun, à organiser la nouvelle arme, désormais désignée officiellement artillerie d’assaut (A.S.). Le premier centre d’instruction des chars fut créé le 15 août 1916 au Trou d’Enfer, à Marly. Quelques jours plus tard, un camp de rassemblement voit le jour à Cercottes., au nord d’Orléans et le 30 septembre 1916, est formé le camp de Champileu, au sud de la forêt de Compiègne. Où Estienne établit son P.C.

Les candidats, venus de toutes les armes, étaient pour la plupart de jeunes volontaires, Ils entreprennent immédiatement leur entraînement, en commençant par le pilotage, tout d’abord sur des tracteurs Holt, puis sur du matériel Saint-Chamond et Schneider. C’est au Trou d’Enfer que sont désignés les premiers équipages qui reçoivent rapidement une affectation près d’Orléans. Pour y accomplir un stage intensif de trois à quatre mois. L’instruction y est plus poussée qu’au Trou d’Enfer. Les engins effectuent des manoeuvres en formation de groupe et de combat, et des tirs réels. Dès qu’un certain nombre d’équipages sont jugés suffisamment instruits, on forme des groupes D’A.S. à trois batteries de quatre chars qui sont aussitôt dirigés vers le camp de Champlieu situé dans la zone des armées. Le camp verra son importance croître de jour en jour, et finira par accueillir plus de 5000 hommes. Il deviendra ainsi le berçeau des chars légers.

Le personnel total de l’artillerie d’assaut atteindra 20 000 hommes. Dès le mois d’avril 1917, l’arme nouvelle était prête à affronter le feu de l’ennemi. De la conception à la réalisation, il n’aura guère fallu qu’une année au général Estienne pour donner vie à son idée.

LES CHARS FRANÇAIS AU COMBAT

Les généraux en chef des armées alliées réunis à Chantilly en novembre 1916. Conviennent de lancer une offensive en plusieurs points du front. L’attaque principale située entre Laffaux et le nord de Riems, est fixée au 16 avril 1917. À cette date, les chars seront employés dans un couloir de 6 à 9 km de largeur, au côté de la Ve armée, entre Craonne et l’Aisne.

L’unité tactique est le groupe commandé par un commandant ou un capitaine, constitué par quatre batteries de quatre chars. Au total, huit groupes, soit 128 appareils répartis en deux groupements, conduits respectivement par les commandants Bossut et Chaudès, participent à l’attaque du 16 avril.

À la fin du mois de septembre 1918, un groupe de chars Renault FT 17 monte en ligne pour participer à la bataille de Champagne.

Au jour de l’attaque, le terrain, boulversé par les tirs d’artillerie, se prête pourtant à leur progression, mais il est offert de partout à la vue de l’ennemi.

Les blindés exercent principalement un rôle de soutien, leur mission consistant à appuyer la progression de l’infanterie au cours de l’attaque des troisième et quatrième lignes allemandes.

La bataille sans être un véritable fisco, ne sera pas non plus un succès. La dernière ligne allemande résiste, forçant les troupes françaises à se replier.

Quant aux chars, ils sont prouvé leurs insuffisances techniques; beaucoups tombent en panne avant même d’avoir engagé le combat, les autres insuffisament protégés, flambent ou résistent mal à l’artillerie adverse. Ainsi sur les 128 appareils partis au combat, 76 sonrt restés sur le terrain, dont 57 ont brûlés. Ces accidents sont dus à une trop grande quantité de combustibles et d’explosifs – deux bidons de 50 litres étaient fixés à l’arrière du char! – ainsi qu’à une mauvaise protection générale.

Un Schneider au retour du combat.

À la suite de ce demi-echec, le commandement français décide de dégager Riems et d’achever la conquête du Chemin des Dames en enlevant la région du Moulin de Laffaux, qui constitue une des charnières du front allemand.

L’attaque, une fois encore, ne sera pas concluante et les douze batteries de chars engagées devront rejoindre leurs positions de rassemblement le 7 mai au soir après deux jours de combat. Ce n’est que le 23 octobre 1917, sur le plateau de la Malmaison, que les chars prouveront réellement leurs qualités. Quelques 70 000 Allemands y seront mis hors de combat, dont 11 200 prisonniers. Le succès de cette opération est dû en grande partie à la rapidité de l’avance française, désorganisant l’artillerie allemande.

Il n’en demeure pas moins que ces combats de l’automne 1917 confirmèrent la vulnérabilité des chars lourds dans un terrain semé d’obstacles. Sur 63 chars engagés, 27 n’ont pas dépassé les premières lignes françaises, 15 autres sont tombés en panne dans la position allemande et 21 seulement ont joué un rôle efficace.

L’activité des chars va connaître alors une interruption jusqu’au 21 mars 1918, date à laquelle les 900 000 hommes des armées von Bülow, von Marwitz et von Hutter déclanche à Picardie une attaque contre les IIIe et IVe armées britanniques échelonnées de la Scarpe à l’Oise. C’est le premier jour d’une bataille qui va durer jusqu’à la fin des hostilités.

Dans l’est de la France, un char Saint-Chamond en cours de réparation dans un centre d’entretien à l’arrière du front.

Progressivement, au fur et à mesure des engagements, l’arme nouvelle va s’affûter et accroître son efficacité. Dès le mois de mai 1918, sous l’impulsion du lieutenant-colonel Wahl, les groupements de chars avaient été engagés sur des théâtres d’opérations différents, mais successivement. Désormais, leurs attaques seront simultanées, ainsi les 26, 27, et 28 septembre, appuiront-ils les attaques conjontes de l’armée US sur la Meuse, de l’armée britannique devant Cambrai et de l’armée belge en Flandre.

Le général de Gaulle, quant à lui, dans un essai publié en 1934, Vers l’armée de métier, préconisa la création pour les blindés d’un corps d’élite constitué de professionels dont l’effectif serait d’environ 100 000 hommes. L’avenir, tout particulièrement la Seconde Guerre mondiale, allait lui donner raison.