SOLDATS CANADIENS

LE CANADA EN GUERRE 1914-1918

Le Canada n’est pas prêt à participer à un conflit mondial lorsque la Grande-Bretagne déclare officiellement la guerre à l’Allemagne, le 4 août 1914. Ses forces de défenses sont en voie d’organisation et son matériel est défectueux et insuffisant. Lorsque les armées allemandes traversent la frontière belge dans les premiers jours d’août 1914, le Canada a pour défendre ses côtes, une petite milice entraînée et équipée en partie. Le nombre total des miliciens entraînés à augmenté: de 13 000 hommes ont été ajoutés aux listes depuis 1910. Le matériel est toujours insuffisant, bien qu’en toute justice, si la Grande-Bretagne avait honoré les commandes faites par le ministère de la Milice en 1911, les troupes canadiennes auraient été bien armées en 1914. En réalité, il y aurait eu assez de canons de campagne pour deux divisions, mais le don généreux à la Grande-Bretagne de 98 canons de 18 livres prive la 2e division canadienne d’armes pour ses propres batteries de campagne. Le Canada peut produire son fusil, le Ross, ainsi que des munitions pour armes portatives. Il faut reconnaître que le pays n’est pas en mesure de faire entrer dans la bataille un corps expéditionnaire totalement entraîné et équipé (on parfait l’entraînement en Angleterre, où le matériel manquant est aussi fourni). Mais les Canadiens ont, en 1914, une réserve d’hommes en partie entraînés, un stock d’armes portatives et un état-major peu nombreux, mais compétent.

L’ENVOI DE TROUPES CANADIENNES OUTRE-MER

Sir Wilfrid Laurier

La déclaration de guerre faite par la Grande-Bretagne, le 4 août, implique automatiquement le Canada dans le conflit. Le gouvernement canadien à le pouvoir de déterminer l’envergure et la nature de la contribution canadienne, mais il n’a pas le droit de proclamer la neutralité du pays, pas plus qu’il n’en a le désir. Sir Wilfrid Laurier exprime les sentiments de la majorité des Canadiens des deux langues lorsqu’il dit : il est de notre devoir, de faire savoir à la Grande-Bretagne et aux alliés de la Grande-Bretagne, que le Canada n’a qu’une pensée et qu’un désir, nous comprenons aujourd’hui que la Grande-Bretagne est en guerre et que le Canada l’est aussi. Le 1er août, sir Robert Borden avait déjà offert l’aide du Canada à la Grande-Bretagne celle-ci l’accepte le 6 août, sur quoi on ordonne immédiatement la mobilisation du corps expéditionnaire.

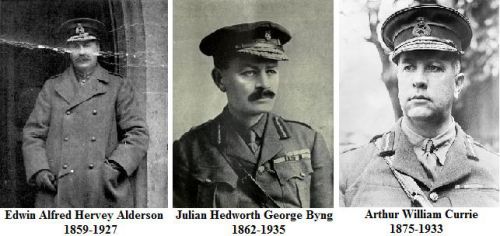

Au bout de plusieurs semaines d’organisation et d’entraînement intensif, les troupes du premier contingent canadien s’embarquent à Québec, l’un après l’autre, au fur et à mesure qu’ils sont complets, les vaisseaux descendent le fleuve et se rassemblent à Gaspé. Au début de l’après-midi du 3 octobre 1914, trenre-deux transports, ayant à leur bord 33 000 hommes et 7 000 chevaux, quittent lentement la baie pour entrer dans les eaux verte de l’Atlantique, escortés par dix navires de guerre britanniques. C’est la plus importante force armée qui n’ait jamais traversé l’océan. Onze jours plus tard, les Canadiens débarquent à Plymouth Hoe, en Angleterre. Ils sont accueillis avec enthousaisme et envoyés aussitôt vers la boue et la pluie de la plaine de Salisbury pour y terminer leur instruction. Deux mois plus tard, le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (P.P.C.L.I.), est envoyé en France. C’est premières troupes canadiennes sont sur le champ de bataille le 4 janvier 1915, cinq mois plus tard, les autres unités de la force expéditionnaire canadienne arrivent en France. Ainsi, en un peu plus de six mois, le Canada a mobilisé, une armée, entraîné et envoyé dans la bataille une division d’infanterie complète. C’est un officier britannique, le lieutenant-général E.A.H. Alderson, qui la commande.

L’ampleur de l’effort canadien justifie la formation en 1915-1916, d’un quartier général de corps d’armée commandé par le général Alderson. Le 28 mai 1916, le corps d’armée est placé sous les ordres du lieutenant général sir Julian Byng, qui reste à ce poste jusqu’au 23 juin 1917, date à laquelle, pour la première fois, le corps d’armée canadien passe sous les ordres d’un officier général canadien, le lieutenant général sir Arthur Currie. Que cette nomination ait provoqué des jalousies, cela nous semble bien normal; mais que celle-ci aient provoqué de l’animosité, d’amères récriminations et des intrigues politiques, cela dénote un manque de maturité et de discipline militaire.

LES CANADIENS SUR LE CHAMP DE BATAILLE (1915-1918)

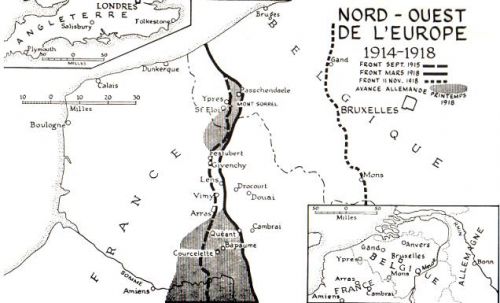

La plupart des combats auxquels les Canadiens prennent part pendant la Première Guerre mondiale sont des opérations offensives. Cependant, le tout premier engagement dans lequel les troupes canadiennes sont lancées est la célèbre bataille défensive d’Ypres, menée au printemps 1915. Le 7 février, après avoir passé l’hiver dans la pluie et la boue de la plaine de Salisbury, les Canadiens, formant une division de combat, partent pour le champ de bataille. Ils vont tout d’abord à Saint-Nazaire, à l’embouchure de la Loire, puis traversent la France jusqu’aux cantonnements d’Hazebrouck. Les trois brigades d’infanterie vont au front pour de brèves périodes d’entraînement et pour le baptême du feu. Finalement, le 3 mars, la 1ère Division d’infanterie canadienne devient officiellement responsable d’une section de front. Pendant trois semaines, les hommes restent sur le flanc britannique, spectateurs passifs des combats de Neuve-Chapelle. Après une brève période de repos, ils retournent au front le 17 avril pour occuper une position de près de 4 km de long à l’extrême gauche de la position britannique.

La région d’Ypres, dans laquelle se trouvent les Canadiens, est relativement calme depuis quelque temps. Cependant, le 20 avril, les Allemands commençent à bombarder la ville. Personne ne sait ce que cela signifie. Le bruit court parmi les officiers du haut commandement britannique que l’ennemi va essayer une nouvelle arme, le gaz de combat, mais on se moque de ce rapport, ou bien on n’en tient pas compte, de sorte qu’aucune précaution n’est prise. Nombreux sont ceux qui croient que le bombardement est un acte de vengeance contre des attaques britanniques antérieures menées dans les environs de la cote 60. En fait, il ne s’agit pas de simples représailles, mais du début d’une offensive d’envergure. Pendant les jours terribles qui suivent les premiers nuages de chlore du 22 avril. Les Canadiens doivent résister à une poussée allemande destinée à couper leurs arrières tous les bataillons de première ligne qui se trouvent dans la zone de combat.

Malgré l’effet de surprise créé par cette attaque au gaz, et en dépit de la panique des troupes coloniales françaises, sur le flanc canadien, dont la fuite ouvre une brèche dans la ligne des Alliés, les Canadiens, suffoquant et vomissant, reculent jusqu’à de nouvelles positions mais résistent à la poussée allemande. Le brigadier-général (plus tard le major-général sir Richard Turner) qui commande la 3e Brigade, écrit: De nouvelles positions sont successivement prises et chacune d’elles est rendue intenable par le tir impitoyable de l’artillerie de l’ennemi, qui utilise ses canons de campagne à bout portant expulsant litéralement les hommes d’une position après l’autre. Les pertes sont lourdes, surtout pour les 10e, 13e 15e et 16e bataillons. Le combat à Saint Julien est des plus acharnés. Il est impossible de prendre le dessus et l’ennemi est pratiquement maître des airs. Malgré tout, les Canadiens réussissent à stabiliser la position alliée et à empêcher ce qui avait dû sembler inévitable à un grand nombre une percée allemande et l’encerclement d’une grande partie de l’armée britannique sur le front de l’occidental. C’est une défense que Foch lui-même peut difficilement prendre à son actif.

Le 4 mai, le général Alderson remet son secteur de la ligne de combat à la 4e Division Britannique. Les Canadiens, après un baptême du feu parmi les plus durs que des troupes aient jamais subi, se retirent dans une zone de repos, à Bailleul. Chaque bataillon a essuyé de lourdes pertes: 6341 hommes de la 1ère Division et du P.PC.L.I. Ont été tués, blessés, ou portés disparus.

Juste avant le combat de Givenchy, les bataillons de la 1ère Division canadienne ont reçu la carabine anglaise Lee-Enfield. Les troupes s’étaient beaucoups plaintes de la Ross. Excellente arme de tir, la Ross n’est toutefois pas faite pour la guerre, de sorte que sur les champs de bataille d’Ypres et de Festubert, plus de 3000 hommes ont abandonné leur carabine canadienne pour adopter des armes britanniques. Pour cette raison, on a officiellement fait le changement, réservant quand même quelques Ross pour les tireurs d’élite.

France 9 août 1918. Des blindés avancent vers les lignes allemandes dans ce qui reste d’une forêt. L’infanterie canadienne est sur la droite. Des prisonniers allemands sont visibles à l’avant-plan.

LA CRÊTE DE VIMY (1917)

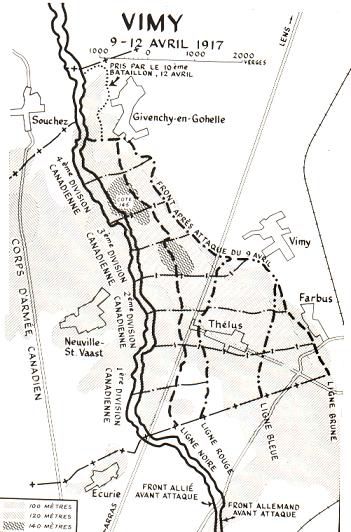

La bataille de la crête de Vimy est le premier des grands assauts de 1917 auxquels les Canadiens prennent part. Ce n’est peut-être pas le combat le plus acharné où celui qui à la plus grande portée stratégique de la guerre de 1914-1918, mais c’es le plus important pour le Canada, car il lui fournit sa première victoire totalement sienne. C’est pour cette raison que Walter Allward a placé ses hauts piliers de marbre commémoratifs de l’effort canadien, sur la crête de Vimy, qui surplombe la plaine de Douai. Pour la première fois donc, une opération d’envergure a été simutanément menée par les quatre divisions du corps d’armée canadien. Son succès rend hommage tant aux officiers qu’aux hommes, à leur cohésion, à leur esprit de corps, à leur préparation minitieuse, à leur entraînement intensif, à la coordination de toute les armes, et aux répétitions qui ont précédé le le déclenchement de l’attaque.

Quand les Allemands ont quitté la Marne en 1914, ils se sont installés sur la crête de Vimy. En 1915, les troupes de Foch ont mainte fois attaqué ces positions allemandes dans l’espoir de reprendre le plateau qui domine la région à des kilomètres à la ronde. Seuls les tirailleurs marocains ont réussi à prendre pied sur la crête, une fois: ils durent décrocher par manque de soutien. Les troupes britanniques ont pris la relève et ont mené leur part de combat. Mais lorsque les Canadiens arrivent, le front allemands est plus ou moins ce qu’il était en 1914, sauf que, dans l’intervalle, les Allemands ont construit trois lignes de tranchées, des ceintures de fil barbelés, des redoutes en béton et des abris étanches à l’eau ; ils ont installé l’électricité, un standard téléphonique et un chemin de fer léger qui permet de fournir des obus pour les canons. C’est une formidable place forte où les Allemands comptent bien, de toute évidence, faire un long séjour.

LES TROUPES CANADIENNES EN RUSSIE (1918-1919)

La France et la Belgique ne sont pas les seules parties du monde où les soldats canadiens servent au cours de la guerre de 1914-1918. Des garnisons canadiennes sont en effet envoyées aux Bermudes et à Sainte-Lucie ; des bûcherons exercent leur métier en Grande-Bretagne; des troupes de cheminots servent avec les Britanniques jusqu’en Palestine; et des instructeurs sont même envoyés aux États-Unis pour entraîner les troupes américaines. Cependant, la plus interessante de ces actions secondaires est l’étrange aventure à laquelle les soldats canadiens participent en Russie.

Le déchargement du SS Mounteagle qui a transporté des troupes canadiennes en Sibérie en 1918 (Vladivostok).

Une fois que la Russie c’est retirée du conflit et que Lénine a accepté le traité de Brest-Litovsk, en mars 1918, une mission alliée est dépéchée en Russie du Nord. Des hommes sont envoyés à Mourmansk, officiellement du moins, pour empêcher les Allemands de s’en servir comme base sous-marine, mais également pour ouvrir un nouveau front en utilisant diverses troupes alliées, (telles que le corps d’armée tchécoslovaque) qui ont été abandonnées en Russie lorsque cette dernière a signé la paix avec l’Allemagne. Le Canada est invité à participer à la mission de Mourmansk et il accepte de fournir un nombre limité d’officiers et de sous-officiers en tant qu’instructeurs. Il est impossible, au printemps 1918, d’y expédier un grand nombre de fantassins en raison de la pénurie d’hommes sur le front occidental et de la crise de la conscription au Canada. Au total, environ 100 Canadiens vont à Mourmansk sous les ordres du lieutenant-colonel J.B. Leckie. Ils ont été sélectionnés pour leurs connaissances des conditions de vie dans l’Arctique. Dès leur arrivée, ils se mettent à organiser et à entraîner les habitants de l’endroit qui ont pu être incités à s’enrôler.

SERVICE VOLONTAIRE OÙ CONSCRIPTION

Quand la force expéditionnaire canadienne est créée, en 1914, il est entendu qu’on ne recrutera que des volontaires. Le service obligatoire a, il est vrai, marqué les jours de l’Ancien Régime et les premières années de la domination britannique mais, au milieu du XIXe siècle, il a perdu sa raison d’être et sa popularité. A partir de 1867, toutes les parties politiques du Canada sont d’avis que le service volontaire est la pierre angulaire du système militaire canadien. C’est ainsi que les unités d’outre-mer de la force expéditionnaire dépendent de la bonne volonté des Canadiens prêts à répondre à l’appel de l’aventure, du patriotisme ou du devoir.

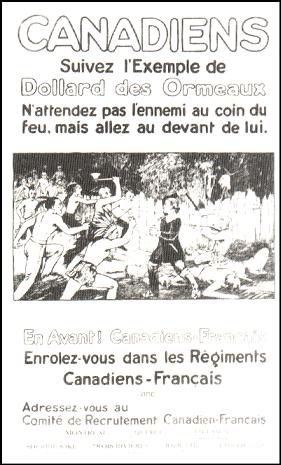

Le facteur qui, à lui seul, décourage peut-être le plus de recrutement est la réapparition des contreverses politique que l’on avait momentanément oubliées,, en août 1914, quand tous partageaient les mêmes buts. La population canadienne-française accueille froidement les appels aux volontaires parce qu’elle est opposée, instinctivement, à un conflit qui a plus à faire avec les intérêts britanniques et étrangers qu’avec ceux du Canada, qu’elle est alarmée par l’offensive inopportune, lançée en Ontario, contre les écoles bilingues, et qu’elle est influencée par les discours brillants d’Henri Bourassa et d’Armand Lavergne. Le recrutement est mal organisé au Québec. On tient peu compte, voire même pas du tout, de la langue maternelle des recrues quand elles s’engagent. Les Canadiens français voudraient naturellement former leurs propres unités et servir sous les ordres d’officiers qui partagent leur langue et leur culture: or, dans l’ensemble, les autorités passent outre à ces considérations. Seule l’intervention d’hommes importants, comme Rodolphe Lemieux, le sénateur Belcourt, et même sir Wilfrid Laurier permettent la formation du 22e Bataillon.

De violentes manifestations éclatent dans de nombreuses villes du Québec. Dans la vieille ville de Québec où, en 1864, John A. Macdonald et Georges Cartier ont scellé l’union fédérale, il y a des émeutes sanglantes dans les rues. On parle de sécession à l’Assemblée législative. Finalement on n’envoie que 47 509 conscrits outre-mer à la suite d’une mesure qui a pratiquement ruiné l’unité canadienne et laissé le souvenir d’une amertume que les années n’ont pas encore totalement effacée.

Affiche de recrutement au Québec.

Des camions blindés de la Brigade motorisée de mitrailleurs durant la progression à partir d'Arras, en septembre 1918.

Le lieutenant-général sir Arthur Currie et le Field marshal sir Douglas Haig, février

1918.

Des troupes de transport canadiennes franchissent un lit asséché du canal Nord sur des ponts de fortune.

Le premier ministre français Georges Clemenceau (quatrième à partir de la gauche) discute avec le Field Marshal Douglas Haig (quatrième à partir de la droite).

L'infanterie canadienne traverse un barrage ennemi en direction de la ligne Droncourt-Quéant, une série de tranchées allemandes très fortifiées.

Soldats canadiens montant à l,assaut des trachées allemande 1916

Affiches de recrutement de l'Armée canadienne pour outre-mer. 1915