HISTOIRES DE 1914-1918

FACE À FACE SURPRISE DE MONS

Dès avant la guerre, les éfectifs réduit de l’armée britannique suscitaient le raillerie de ses ennemis potentiels et les pires craintes des alliés du Royaume-Uni. Pourtant, lorsque les armées allemandes avancèrent en Belgique, elles rencontrèrent les éléments avancés du corps expéditionnaire britannique retranchés autour de la petite ville de Mons. Soldats professionnels, les hommes de la BEF (British Expeditioary Force) allaient se révéler une douloureuse surprise pour les Allemands.

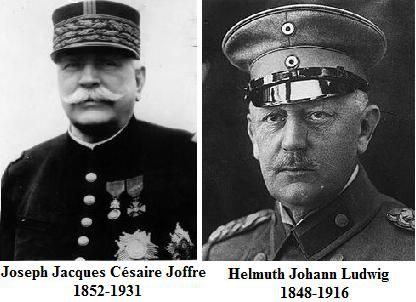

Au déclanchement de la Première Guerre mondiale, deux gigantesques plans étaient mis en oeuvre par des armées comptant des millions d’hommes sous les drapeaux: le Plan 17, sous la direction du général Joffre, et le plan Schlieffen, sous celle du général Moltke. Préparés de longues date, ces plans devaient assurer une victoire rapide.

Des fantassins britanniques équipés de tous leurs bardas avancent avec précaution le long d’une haie dans la campagne wallonne. Lorsque les patrouilles de la cavalerie allemande découvrirent les positions anglaises, elles furent surprises par les slaves meurtrières qui ne laissèrent que peu de survivants.

Le plan 17 ne survécut pas aux désastreuses batailles des frontières. L’esprit d’offensive des troupes françaises sans lesquel ce plan ne pouvait réussir s’était usé face aux mitrailleuses allemandes. En outre le commandement allemand se dérobait devant l’armée française.

Au lieu de se précipiter dans le gigantesque piège tendu dans la Trouée des Charmes, entre Nancy et Belfort, les Allemands dirigeaient tout leur effort en direction des Pays-Bas, dans le but d’encercler la totalité de l’armée française.

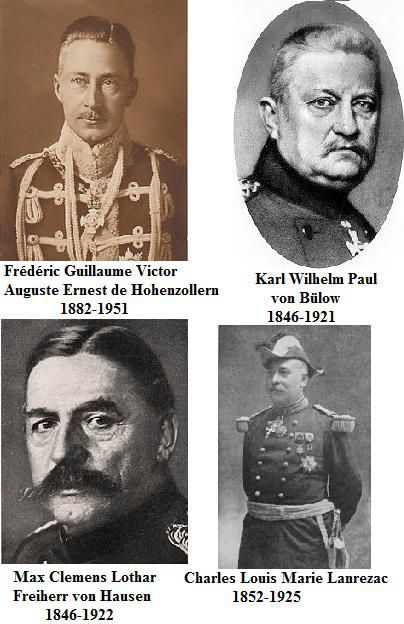

Le commandement quelque peu hésitant du généralisme allemand était compensé par la rigidité du plan Schleiffen qui commandait chaque mouvement de l’immense armée du IIe Reich. La présence de feu du général Graf von Schleiffen était presque tangible, tant ses directives semblaient impératives pour le quartier général Impérial. Sur son lit de mort, ses dernières paroles avaient été: L’aile droite! Commandée par le froid efficient général von Kluck enfonçait le front belge, écrasait les forts de Liège, isolait Anvers et marchait vers la frontière française. À sa gauche, pivotant autour de la forteresse française de Verdun, les IIe et IIIe et IVe armées jouaient le rôle de leurre.

Des éléments de l’armée des Indes ne tardèrent pas à rejoindre le front. Ici des hommes du 129e Baluchis en position à Wytschaete en octobre 1914. Comptant parmi les soldats indiens les plus expérimentés, ils constituront le fer de lance de l’armée britannique dans sa lutte contre les Turcs.

À l’étonnement général, ce mois d’août consacrait la victoire d’un général allemand mort, grâce au plan duquel les armées du Reich avançaient en accord avec les prévisions. Les redoutables forteresses de Liège tombaient en quelques jours sous les coups des pièces de sièges Skoda, les plus lourds canons employés jusque-là à terre. Vers le sud, les batailles de frontières étaient remportées par le prince Impérial Wilhelm (le Kronprinz) et le duc de Würtemberg. Les ouvrages de Liège une fois réduits, la IIe armée du général von Bülow et la IIIe armée et la IIIe du général von Hausen descendirent la Meuse, prenant Huy et Dinant, s’enfonçant dans le dos de l’armée française, balayant la tentative de la Ve armée du général Lanrezac d’arrêter von Kluck.

En août 1914, des Royal Marines, avec leur uniforme caractéristique, en position de combat près du port d’Ostende. Ils ont été débarqués pour éviter que les installations portuaires ne tombent entre les mains des hommes de von Kluck.

L'AVANCE BRITANNIQUE

La British Expedionary Force comptait deux corps d’infanterie et une division de cavalerie sous le commandement du Major-Général sir Edmund Allenby. Celui-ci avait commencé d’embarquer le 12 août depuis Dublin et Southampton en direction des camps de regroupement du Havre et de Rouen. Les Britanniques prirent Laors le train et remontèrent vers le nord, aussi loin que la petite ville du Cateau, puis marchèrent encore cinq jours, le long de routes pavées et sous un soleil de plomb. Les hommes venus de tous les royaumes de Grande-Bretagne étaient frais et dispos, prêts à affronter l’armée impériale. Ils creusèrent leurs positions autour du saillant de Mons, le long du canal et près de seize ponts le traversant. Armés de fusils Lee-Enfield, de revolvers Webley et de mitrailleuses Vickers (deux par bataillon), ils étaient fin prêts pour l’épreuve de force.

Les 7 500 britanniques ne pouvaient espérer arrêter indéfiniment 200 000 Allemands. De petits groupes parvinrent aux ponts traversant le canal; arrivée vers la fin de la journée du 23 août, l’artillerie ouvrit des brèches dans les lignes britanniques. Les Royal Fusiliers et le 4e Smiddlesex, tenant les deux côtés du saillant de Mons, se trouvaient dans une situation particulièrement dangereuse, les Allemands bombardant la ville pour y forcer le passage. L’un après l’autre arrivait les bataillons de von Kluck qui s’engouffraient dans les brèches.

Après la bataille de Mons, l’armée impériale entra en France, où finalement leur grande offensive allait bientôt prendre fin sur la Marne. Ici, en rase campagne, un régiment bavarois attend le moment de repartir à l’attaque. Dans quelques semaines, après le creusement des premières tranchées, ce genre de scène de la guerre fraîche et joyeuse appartiendra à un passé résolu.

Vers 16 heures, le IIe Corps sérieusement menacé, envisagea la retraite. Les hommes du génie protégés par l’arrière-garde firent sauter les ponts sur le canal. Sur la droite, les Français, eux aussi, commençaient à reculer. A 21 heures, l’ordre définitif de retrait fut donné et, en dépit des succès de la journée. Les Britanniques entreprirent leur longue marche vers l’ouest, laquelle n’allait prendre fin qu’avec la bataille de la Marne.

Ils laissaient derrière eux des Allemands qui trouvaient que la victoire de Mons avait un goût amer. Cette méprisable petite armée venait de révéler ses qualités militaires. Elles n’allaient plus jamais être mises en doute.

LA BATAILLE DES FRONTIÈRES

Ayant cru dans les tactiques défensives lors de la guerre de 1870 et payé lourdement ce choix, les Français partir en guerre en 1914 avec l’intention d’attaquer à tout prix. Mais les batailles des frontières allaient bientôt prouver que la bravoure n’était pas suffisante pour assurer le succès d’une armée.

Un régiment de cuirassiers marchant vers le front traverse une petite ville et reçoit l’accueil enthousiaste de la population. Son équipement ne diffère pas beaucoup de celui en usage à Waterloo. Mais cet étrange anachroniste échappait aux penseurs de l’armée métropolitaine.

Raremment un pays n’est parti à la guerre avec autant d’enthousiasme que la France de 1914. Sans toujours savoir très bien qui était l’ennemi. Les soldats bretons qui prenaient le train à Quimper criaient Morts aux Anglais et furent très étonnés de devoir combattre aux côtés de leurs adversaires traditionnels contre les casques à pointe de l’armée impériale allemande.

La propagande belliciste des milieux revanchards avait pourtant fait des ravages dans l’esprit public français. Abhorrées par les militaires, les chansons va-t-en-guerre exaltaient le conflit à venir et le sang allemand à verser.

Dans les écoles, les instituteurs instillaient aux enfants nombre de préjugés en magnifiant la Révolution française et l’épopée napoléonienne, et en les convainquant qu’en luttant contre l’Allemagne ils oeuvraient pour le retour des provinces perdues, mais aussi pour le progrès contre la réaction monarchique.

Une patrouille française observe les mouvements d’une colonne allemande. Les hommes sont armés du Lebel modèle 1886/93, alors l’arme standard de l’infanterie. Les soldats sont accompagnés d’un chien qui devait sans doute les avertir de la présence d’ennemis embusqués.

Il n’est donc pas étonnant que les soldats français soient partis gonflés à bloc en direction de l’Alsace et de la Laurainne. Point d’histoire intéressant à noter, ces deux provinces du Reich mobilisèrent sans le moindre incident et restèrent parfaitement fidèles à Guillaume II jusqu’à la fin.

Les affrontements, connus sous le nom de batailles des frontières, furent décevants pour l’armée française. À quelques exceptions près, les formations avançèrent comme à la parade vers les nids de mitrailleuses allemandes, avec des pertes énormes, sapant le moral des troupes et obligeant les pantalons garance à battre en retraite. Si l’axe de la poussée française s’établissait en direction du nord-est, les Allemands, au contraire, obéissant au fameux plan Schlieffen, faisait un mouvement tournant à travers la Belgique, suivant les côtes de la Manche pour traverser la Seine en aval de Paris pour prendre à revers l’armée française. Pour comprendre les raisons pour lesquelles les Français allèrent de l’avant, selon le plan 17, en direction des provinces perdues, il faut remonter à la guerre franco-prussienne de 1870. A cette occasion, les armées d’outre-Rhin avaient mis les armées de Napoléon III hors de combat en quelques mois, la campagne culminant au désastre de Sedan. La défaite face à l’Allemagne avait considérablement frappé les esprits, la prospérité matérielle ayant par la suite permis de remonter la pente et refourbir les arsenaux, les militaires, enhardis par quelques succès coloniaux contre des indigènes mal armés, ne rêvaient que d’en découdre avec les voisins.

Les français partirent à la guerre en portant des uniformes très voyants, comparables à ceux de 1870. Devant les résultats de ce manque de discrétion, ceux-ci seront rapidement remplacés par des effets plus adaptés. Quelques mois plus tard allait apparaître un casque métallique inspiré de celui des sapeurs pompiers de Paris.

Aveuglés par le désir de revanche, les militaires français n’eurent d’yeux que pour la doctrine de l’attaque à tout prix. Partir à l’assaut en gants blancs et sabre au clair semblait résumer toute la science tactique des officiers de l’armée métropolitaine qui ne connaissaient la guerre que par les écrits de science-fiction du colonel Driant (alias Danrit) ou la littérature populaire. En conséquence, l’armée négligea les matériels tels que l’artillerie lourde en faveur des canons de campagne les fameux 75, capable de tirer 15 coups par minute. Cette arme devait permettre de balayer les quelques points de résistance ennemi et laisser la place nette pour une irrésistible charge à la baïonnette (à la fourchette). Au cours des manoeuvres au camp de Chalons, les officiers supérieurs se grisaient des magnifiques charges de cuirassiers qui, sabre au clair, partaient à l’assaut des lignes ennemies. Rien ne semblait pouvoir arrêter ces centaures modernes. Toutes les leçons de l’histoire militaire récente s’évanouissaient au rappel des gloires napoléoniennes. Fi de la guerre de Sécession, de la guerre des Boers, des guerres balkaniques et même des expériences françaises de 1870-1871 et des colonies.

La découverte des conditions de la guerre moderne fut une rude épreuve pour l’armée française, qui ne sut pas toujour s’adapter avec célérité. Posant pour la presse, un officier et quelques soldats simulent la défense d’un canal.

La vie pourtant, parvient à s’organiser, et, à l’arrière, les hommes prennent du repos avant de monter en ligne.

Attaque à la baïonnette de positions allemandes en 1915. L’uniforme a changé, mais pas les mentalités. Les officiers continuent de lancer des assauts en masse contre des objectifs protégés. Cette inadaptation du corps des officiers conduira à des excès dans la conduite de la guerre qui se traduiront quelques années plus tard par des mutineries.

Alors que les Allemands enfonçaient la frontière belge avec le gros de leurs troupes, des éléments de couverture attendaient le long de la frontière de l’est, l’arme au pied, l’arrivée des colonnes françaises. Celles-ci marchaient sans désemparer au son des bandes, accompagnées de colonnes de cuirassiers identiques à celles du siècle précédent.

Les autorités Allemandes n’ignoraient rien du Plan 17 et avaient établi leur dispositif en conséquence. Elles n’avaient fait que de faibles pénétrations en territoire français, mais avaient préparé de solides positions défensives le long des axes supposés de l’avance ennemie.

Vers le 20 août, les premiers affrontements d’importance eurent lieu. Pourtant leur pesant équipement (dont cents cartouches) sur le dos, les fantassins français avaient marché longtemps avant de renconter l’ennemi. Les effectifs étaient répartis en cinq armées, de Lille à Mulhausen Mulhouse). Chaque armée possédait au moins deux corps et si grande était la confiance dans le haut commandement que, dans la plupart des cas, les deux corps avançaient côte à côte. Le choc frontal des deux armées fut sanglant, les soldats en pantalons rouge avançant en rangs serrés vers des Allemands retranchés qui faisaient feu de toutes leurs armes. En quelques jours le drame fut consommé. Des miliers d’hommes morts recouvraient les champs de blé où était restée sur pied la récolte de l’année. La grande majorité d’entre eux n’avait même pas eu la possibilité de tirer un seule coup de feu. Leurs corps étaient tombés face à l’est, la longue baïonnette Rosalie fixée au canon et les doigts enfoncés dans la terre de France.

LA GUERRE TOTALE

Avant la guerre de 1914-1918, les penseurs militaires admettaient que la mise en service du fusils à répétition changerait la puissance de feu des combattants et que, par conséquent, les affrontements allaient devenir plus sanglants, mais pas moins décisifs et rapides. Peu d’entre eux imaginèrent que l’accroissement de la puissance de feu conduirait les armées à s’enterrer et les guerres à perdurer.

Une fois établies, les lignes de tranchées s’étendant de la frontière suisse à la mer du Nord, les tactiques de l’infanterie devinrent très simples. Une raison à cela, les soldats les plus entraînés étaient morts et des conscrits mal dégrossis, conduits par des jeunes officiers inexpérimentés, les avaient remplacés. L’armée française avait perdu quelques-uns de ses meilleurs soldats au cours des premiers mois: la bataille de la Marne, la course à la mer avaient coûté de nombreuses vies. Les survivants avaient dû s’enterrer contraints et forcés, limitant leurs actions à quelques sanglantes offensives locales.

Le feu terrible des mitrailleuses n’était pas le seul obstacle à la progression des fantassins. Trous d’obus, pièges ralentissaient la marche des hommes. Pendant ce temps, l’arrêt du bombardement permettait à l’ennemi de sortir des abris et de torer sur les assaillants.

En dehors de quelques raids menés par des soldats d’élite, les tactiques de l’infanterie se ressemblaient étrangement d’une armée à l’autre. Un bombardement d’artillerie préparé longtemps à l’avance boulversaient les positions ennemies. À un moment donné, les hommes s’élançaient au dehors des tranchées et couraient vers les lignes adverses. Alors surgussaient de quelque boyau resté intacte, une mitrailleuse suffisait à faire le vide sur une grande partie de la ligne d’attaque. Les morts se comptaient par milliers pour un gain de terrain le plus souvent négligeable.

Depuis la fin de la guerre 1914-1918, ces tactiques désastreuses ont été âprement critiquées, Il faut toutefois rappeler que, étant donné le faible entraînement des conscrits, il ne restait pas d’autre alternative au commandement que de lancer de pareilles attaques. Les méthodes de guerre apprises dans les colonies ne pouvaient être mises à profit que par des soldats parfaitement entraînés. Dans certains cas, la bonne qualité moyenne du corps des officiers et la préparation des réservistes permire d’éviter un trop grand nombre de boucherie inutiles. C’est ainsi que l’armée allemande sut utiliser son potentiel humain avec parcimonie, contrairement aux Français et aux Britanniques. Dès 1915, les penseurs militaires allemands cherchèrent à briser la fatalité du trinôme : tranchées x barbelés x mitrailleuses.

Le feu terrible des mitrailleusesn n’était pas le seul obstacle à la progression des fantassins. Trous d’obus, pièges ralentissaient la marche des hommes. Pendant ce temps, l’arrêt du bombardement permettait à l’ennemi de sortir des abris et de torer sur les assaillants.

En dehors de quelques raids menés par des soldats d’élite, les tactiques de l’infanterie se ressemblaient étrangement d’une armée à l’autre. Un bombardement d’artillerie préparé longtemps à l’avance boulversaient les positions ennemies. À un moment donné, les hommes s’élançaient au dehors des tranchées et couraient vers les lignes adverses. Alors surgussaient de quelque boyau resté intacte, une mitrailleuse suffisait à faire le vide sur une grande partie de la ligne d’attaque. Les morts se comptaient par milliers pour un gain de terrain le plus souvent négligeable.

Depuis la fin de la guerre 1914-1918, ces tactiques désastreuses ont été âprement critiquées, Il faut toutefois rappeler que, étant donné le faible entraînement des conscrits, il ne restait pas d’autre alternative au commandement que de lancer de pareilles attaques. Les méthodes de guerre apprises dans les colonies ne pouvaient être mises à profit que par des soldats parfaitement entraînés. Dans certains cas, la bonne qualité moyenne du corps des officiers et la préparation des réservistes permire d’éviter un trop grand nombre de boucherie inutiles. C’est ainsi que l’armée allemande sut utiliser son potentiel humain avec parcimonie, contrairement aux Français et aux Britanniques. Dès 1915, les penseurs militaires allemands cherchèrent à briser la fatalité du trinôme : tranchées x barbelés x mitrailleuses.

La zone des combats était un cauchemar, d’où toute vie avait été exclue pour laisser la place à une vision infernale. Lacis des tranchées et boyaux, trous d’obus et barbelés, mare d’eau croupie, cadavres en décomposition, armes abandonnées étaient pour les soldats la promesse de souffrances infinies.

En 1916, ils mirent au point la redoutable stratégie du terrain annihilation, qu’ils mirent à l’oeuvre à Verdun. Il s’agissait de faire venir l’armée française sur un terrain choisi par l’armée impériale, de telle sorte que les considérables moyens en artillerie réunis par les Allemands autour du saillant de Verdun puissent passer les unités françaises dans un hachoir dont elles sortiraient fatalement amoindries.

Afin d’obliger les Français à défendre Verdun. Les Allemands attaquèrent les premiers, renonçant à faire avancer d’interminables lignes de fantassins, mais glissant à travers les failles des lignes françaises, boulversées par un formidable bombardement préliminaire d’artillerie, des petites sections emportant des mitrailleuses à travers le no man’s land. Ces attaques partant dans tous les sens, sans schéma directeur apparent, déconcertèrent les poilus qui, en dépit d’une défense héroïque de leurs positions, se voyaient tournés par de petites formations autonomes et très mobiles. La bataille de Verdun fut finalement perdue par les Allemands, mais les nouvelles tactiques qui s’y étaient rodées avaient prouvé leur validité.

Des soldats de l’infanterie de marine britannique photographiés à l’exercice sur l’île d’Imbros en juin 1915. Ils préparent l’attaque des Dardanelles. Cette masse d’hommes se ruant à l’extérieur des tranchées allait offrir aux Turcs d’excellentes cibles. Sur le front occidental, ces méthodes allaient causer des centaines de milliers de morts.

L’armée impériale avait lachée prise à Verdun en raison de l’attaque de la Somme, où les Britanniques, complètement ignorant des innovations germaniques, étaient repartis à l’attaque comme en 1915. A l’heure dite, après un long bombardement d’artillerie, les Tommies sortaient en rangs serrés des tranchées de départ et avançaient par milliers vers les positions ennemies où les attendaient des centaines de mitrailleuses en tapinois. En quelques jours, l’hécatombe fut considérable, l’intervention maladroite du char de combat à cette bataille fut sans aucun effet sur les tactiques de l’infanterie.

Avant de jeter leurs troupes d"assaut dans la bataille, les Allemands allaient les entraîner sans relâche. Sur ce cliché, les fantassins s’exercent dans la région de Sedan, à avancer l’arme à la bretelle, et ne comptant que sur le lancer précis des grenades à manche.

En 1918, les Allemands affinèrent davantage les tactiques mises au point à Verdun. Ils bénificiaient de facteurs inconnus dans les armées de l’Entente : la confiance totale du commandement dans les soldats du rang, l’autonomie et l’esprit d’initiative des sous-officiers, l’allant et le courage des jeunes officiers, formés à la rude école du patriotisme civique et militaire. Orages d’acier d’Erns Junger, le plus beau récit de cette guerre, en est le témoignage. Avec de pareils hommes, il eût été stupide de ne pas tenter de les utiliser au mieux.

Pour le Reich, il était vital de défaire les Français et les Britanniques avant l’arrivée des Américains. La paix de Brest-Litovsk signée avec le pouvoir bolchevique permettait de ramener très rapidement de nombreuses troupes de l’Est désormais disponibles. Les unités furent transférées grâce à l’excellent réseau des chemins de fer.

Une photographie prise depuis les lignes allemandes montre les fantassins d’une deuxième vague d’assaut attendant le moment de partir dans la fournaise. Devant eux, leurs camarades avancent au milieu des explosions des obus de barrage d’artillerie français qui tente de les empêcher de passer.

Un fantassin Turc armé d’un fusil Mauser et doté d’une cartouchière en cuir. Un casque de toile a remplacé le fez en 1808. Après les désastreuses campagnes des Balkans en 1912-1913, il faudra toutes les ressources du génie germanique pour remettre l’armée Turc d’aplomb.

En une série de batailles exemplaires, les Allemands lancèrent à l’assaut des lignes ennemies de petits paquets d’hommes surentraînés et très motivés. Les troupes d’assaut, qui devaient avancer en faisant appel à toutes les ressources du terrain et de leur intelligence pour échapper au feu adverse, traverser les lignes sans s’attarder aux points de résistance et s’enfoncer dans les arrières pour y semer la confusion, Ces nouvelles tactiques fonctionnèrent à merveille.

Les Alliés conditionnés par des années de guerre statique, durent faire face soudainement à des petites équipes circulant à travers les lignes sans se soucier de la pluie d’obus et des nappes de gaz, cherchant à tout prix à gagner l’arrière sans pour autant se lancer tête baissée dans le feu de barrage des mitrailleuses et profitant des trous d’obus pour se dissimuler. Esprit d’initiative, souplesse, intelligence, ces qualités assuraient aux troupes d’assaut allemandes un solide avantage, les permettant de pratiquer de larges brèches dans les lignes franco-britanniques. La ruée de la Reichwehr ne fut arrêtée d’extrême justesse que par l’intervention de toutes les réserves.

Après cette dernière ruée allemande, les Alliés s’étaient reconstitués en force et préparaient une puissante offensive. Toutes les années écoulées n’avaient pas été complètement perdues et les méthodes s’étaient modifiées. Les armées de conscrits, aux effectifs renforcés, étaient mieux préparées aux nouvelles conditions de combat. La longue série de d’attaques qui allaient finalement défaire l’Allemagne furent des exemples parfaits de coordination interarmes. L’artillerie ne se contenta plus de bombarders à l’aveuglette le terrain, mais elle fournit un barrage roulant qui avancait en permanence devant les troupes et les chars en marche. Les forces aériennes alliées appuyèrent les troupes à terre en informant l’artillerie sur les positions allemandes et en réalisant des attaques au sol. Quelques unités furent même ravitaillées par des parachutages. Il s’agissait de l’ébauche d’une politique de coopération interarmes qui allait trouver toutes ses dimensions au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le fantassin n’était plus seulement un porteur de fusil, mais une des composantes d’une machine de guerre complexe, intégrant L’artillerie, les chars et l’aviation. Le chemin parcouru entre 1914-1918, long et pénible, avait permis l’apparition d’un nouveau type de soldat, protagonisme majeur de la guerre totale.